祭りに参加するときに欠かせないのが「お花代」です。

しかし、いざ準備しようとすると「表には何と書く?裏はどうする?」「封筒は白でいいの?」「金額はいくらぐらいが妥当?」と、意外と迷う場面が多いものです。

本記事では、祭りのお花代の意味や由来から、表書き・裏面の正しい書き方、封筒の選び方、さらに金額の相場までをわかりやすく解説します。

地域によって異なる慣習やマナーにも触れながら、初めての方でも安心して準備できるようにまとめました。

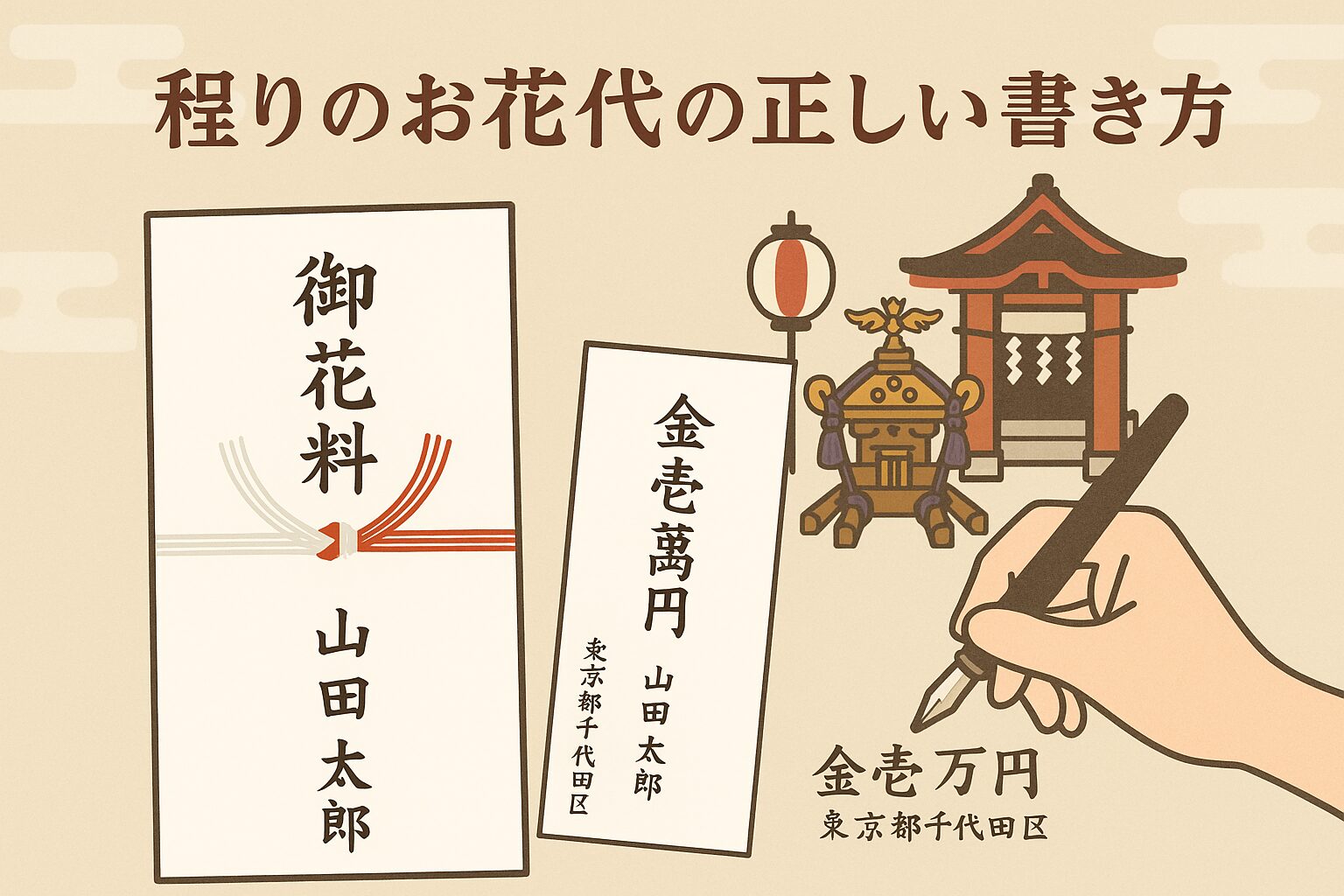

お花代の書き方【表と裏のマナー】

表書きの基本ルール(「御花料」「御祝」など)

お花代を納める際には、まず封筒やのし袋の表面に「表書き」を書くのが基本です。

一般的には「御花料」と記すことが多いですが、地域や祭りの種類によって「御祝」や「奉納」と書かれることもあります。

毛筆または筆ペンを使い、濃い墨で丁寧に書くのがマナーです。ボールペンは略式とされ、フォーマルな場面では避けるのが望ましいとされています。

また、氏名は表書きの下段に書きます。個人の場合はフルネーム、家族や世帯で出す場合は「〇〇家」としてまとめることも可能です。

会社や団体として奉納する場合は、会社名や部署名を記載すると丁寧です。

裏に書くべき情報(住所・氏名・金額)

封筒やのし袋の裏側には、氏名や住所、金額を記載するのが一般的です。

特に祭りでは「誰からいただいたか」を把握する必要があるため、裏に住所まで記しておくと後のやり取りがスムーズになります。

書き方の例としては以下のようになります。

- 左下に住所

- その下に氏名

- 封筒中央あたりに金額(例:金壱萬円)

このように記しておくと、祭りを主催する神社や保存会の方が整理しやすくなり、感謝の気持ちもきちんと伝わります。

連名や会社名を記載する場合

複数人でお花代を出す場合は「連名」で記す方法があります。

たとえば家族や兄弟で連名にする場合は、右側から目上の人の名前を順に書いていくのが基本です。人数が多い場合は代表者名を中央に書き、その左側に「他一同」とまとめるのがスマートです。

会社や団体で奉納する際は、表に「株式会社〇〇」や「〇〇会」と書き、裏に代表者名や担当者の連絡先を記載すると安心です。

これにより、主催者側も誰からの奉納なのかが明確になり、後々のやり取りに不備が生じません。

袋の選び方と金額の相場

白封筒とご祝儀袋の違い

祭りのお花代を納める際に迷いやすいのが「どんな袋を使うか」という点です。

もっとも一般的なのは、シンプルな白封筒です。特に町内会や地域の小さな祭りでは、無地の白封筒に表書きをして納めるケースが多く見られます。

一方で、神社の大きな祭典や正式な場では、紅白の水引が印刷されたご祝儀袋を使用することもあります。特に格式のある祭りや、奉納の意味を強く表したいときにはご祝儀袋を選ぶのが無難です。

ただし、香典袋(黒白や双銀の水引)は弔事用なので使用してはいけません。

お花代の一般的な金額目安

お花代の金額は祭りの規模や地域の慣習によって異なりますが、個人が納める場合は 3,000円〜10,000円程度 が一般的な相場です。

小規模な町内の祭りなら3,000円程度、大きな神社の祭典や特別な奉納であれば1万円以上を納めることもあります。

会社や団体として奉納する場合は、1万円〜数万円を包むことも珍しくありません。

大切なのは「見栄を張ること」ではなく「気持ちを込めること」であり、あまり無理のない範囲で納めることが大切です。

地域・祭りによる慣習の違い

お花代の慣習は地域差が大きく、「裏に住所を書く」「金額は中袋にのみ書く」「名前は世帯主だけでよい」など、細かいルールが異なることがあります。

そのため、初めて参加する場合は近所の方や町内会長、神社の関係者に尋ねて確認するのがおすすめです。

また、特定の地域では「お花代」という言葉ではなく「奉納金」「祭典費」など別の呼び方をすることもあります。表書きや袋の種類も含め、地域の慣習を尊重することが一番のマナーといえるでしょう。

実際に迷いやすいポイントと解決法

「裏は書かなくてもいい?」の答え

お花代の封筒を用意するとき、よく迷うのが「裏に何も書かなくてもよいのか」という点です。

結論からいえば、裏に住所や氏名を書くことは推奨されます。特に祭りでは、奉納金を受け取った側が記録を残す必要があるため、裏面に情報があると非常に助かります。

ただし、地域によっては「表に氏名を書けば十分」とされる場合もあります。周囲の人や主催者に確認して、慣習に合わせるのが安心です。

「金額は中袋に書く?」マナーの確認

ご祝儀袋や金封を使う場合には「中袋」が付属しています。この中袋には、表に金額(例:金壱萬円)、裏に住所と氏名を書くのが一般的な作法です。

中袋がない場合は、外袋の裏に金額を書けば問題ありません。

金額を書く際はアラビア数字ではなく、旧字体の漢数字(壱・弐・参など)を使うとより丁寧な印象になります。これは金額の改ざんを防ぐ意味も含まれており、古くからの慣習として受け継がれています。

祭り主催者や地域の慣習に合わせる大切さ

お花代の書き方やマナーは、全国共通のルールがあるわけではなく、地域や神社ごとに異なるケースが多く見られます。

そのため「絶対にこうすべき」と思い込まず、柔軟に対応することが大切です。

例えば、ある地域では白封筒が基本でも、別の地域では華やかなご祝儀袋を使うのが当たり前、という場合もあります。迷ったときは、近所の方や親戚、祭りの役員に相談するとスムーズです。

結果的に、地域の伝統を尊重する姿勢こそが一番のマナーといえるでしょう。

祭りのお花代とは?意味と役割を知ろう

お花代の由来と宗教的な背景

「お花代」とは、神社や地域の祭りなどで奉納されるお金のことを指します。その名の通り、かつては神前に花を供える代わりに納められたお金であったことが由来といわれています。特に神道においては、神様へ感謝や祈りを捧げる形の一つとして用いられてきました。

現在では実際に花を供えるわけではなく、金銭を納めることで祭りの運営や神事の準備を支える役割を果たしています。

仏教の法要では「御花料」、神社では「玉串料」「初穂料」など、似た意味を持つ表現が使われることもあります。これらはいずれも「神仏への供え物」としての意味が込められており、宗教的な背景によって呼び名や習慣が少しずつ異なります。

祭りにおけるお花代の役割

祭りは地域の人々が集い、神社や氏子によって守られてきた大切な行事です。

その運営には神輿や舞台の準備、装飾、供物の手配など、多くの費用がかかります。お花代はその一部を支える大切な資金源であり、地域の人々の協力によって祭りが成り立つ仕組みを象徴しています。

また、お花代を納めることは単なる寄付ではなく、「祭りに参加し、共に支える」という意思表示でもあります。したがって、金額の多寡よりも「気持ちを込めて差し出す」という姿勢が大切とされています。

お花代と御祝儀・玉串料との違い

似たようなお金の表現として「御祝儀」や「玉串料」があります。御祝儀は結婚式やお祝い事で用いられるもので、相手の慶事を祝う気持ちを表します。一方、玉串料は神社で祈祷を受ける際などに納める謝礼を意味します。

お花代はこれらとは異なり、特に祭りの場において「神様や祭典への奉納」というニュアンスが強い言葉です。そのため、書き方や表記の仕方も御祝儀や玉串料とは若干違いがあり、地域や神社の慣習に従うのが一般的です。

まとめ

祭りにおける「お花代」は、単なる寄付金ではなく「祭りを共に支える気持ち」を込めて神様や主催者に捧げる大切なものです。表書きには「御花料」「奉納」などを丁寧に記し、裏面には住所や氏名、金額を明記するのが基本的なマナーとなります。

封筒の種類や金額の相場については、祭りの規模や地域ごとの慣習によって大きく異なります。そのため、一般的な作法を押さえつつも、最終的には地元の方や神社の指示に従うことが最も確実で安心です。

迷ったときは、周囲の人に相談して地域の伝統を尊重しましょう。形式よりも「気持ちを込めて奉納する」ことこそが大切であり、その心があってこそ祭りが続いていきます。